ESGアドバイザーとは

これから時代が求める企業の

ESG経営(持続可能な経営)において、

ESG経営にかかる基礎知識を有していることを

証する資格制度です。

ESGアドバイザーが必要な背景

-

ESGへの対応

ESG経営の重要性は世界でますます進んでいます。これは大企業のみならず、サプライチェーンを構成している中小企業にもその対応を求められることになります。

-

ESG経営を導く存在が必要

多くの企業がまだまだESGの理解が進んでいない、重要性を理解していても、具体的な取り組み方や実施方法がわからないなどの現状があります。

-

ESGがビジネスの基本のスキルセット

企業から見た、働く人に対するコンプライアンスを始めとしたガバナンスの意識、そして環境や社会への意識をもつ人材の重要性は年々高まっています。

ESGアドバイザー検定の特長

-

法人向け認証であるESGマーク認証に準拠した試験項目であることから

法人に必要なESGに関する対応事項を経営目線で学べます。

※ESGマーク認証について:https://www.sp2.or.jp/esgmark/ -

ESGの全体像だけでなく、E・S・G各論についての実務的な知識を段階的かつ網羅的に学ぶことができます。

-

一時的な知識取得のための検定だけでなく、合格後に認定制度も用意。

一定期間ごとに最新情報を含む持続的な学習が可能です。

※認定制度について:https://www.sp2.or.jp/esgadvisor/systems.html

ESGアドバイザー検定のメリット

-

これからの時代に対応するESGに関する知識をもつ人材として証明ができます。

-

ESGの知識を活かし、あらゆるビジネスシーンに活かすことができます。

-

ESG経営推進のための社内人材育成として活用できます。

ESGアドバイザー検定 資格ランク

-

ベーシックESGに関する基礎知識を持ち、日常業務において基本的なESG対応を行う方向け

基礎的なスキルや知識を幅広く身につけているというランクです。

ESGに関する基本用語や概念を理解し、実務の入り口となる水準の能力が必要となります。 -

スタンダード ESGに関する中級レベルの知識と実務経験を有し、具体的なプロジェクトや戦略策定に関わる役割を担う方向け

ベーシックを超えた実践的なスキルや応用知識を求めるランクです。

ESGにおける最新のトレンド、規制、対応方法について理解していることが必要です。 -

アドバンスESG分野において豊富な知識と実践経験を有し、企業や組織のESG戦略全体をリードできる専門家の方向け

分野内でのリーダーを目指す方に対し、深い洞察と高度なスキルを求めるランクです。

ESG全体のマクロトレンドおよび個々の分野(環境、社会、ガバナンス)の深い専門知識が必要です。

ESGアドバイザー検定(ベーシック)

対象領域(シラバス)

| 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

|---|---|---|---|

| ESGの基礎知識 | ESGの概要と重要性 | ESGとは何か | 持続可能性、責任投資原則(PRI)、気候変動、人権保護、企業ガバナンス、環境、社会、ガバナンス(ESG) |

| なぜ今「ESG」が注目されているのか | エシカル、持続可能な開発目標(SDGs)、企業ブランド価値、ESG投資、人権、カーボンニュートラル、脱炭素経営 | ||

| ESGのビジネスにおける意義 | 企業イメージ向上、投資家評価、リスク管理の強化、労働環境改善、資金調達、環境規制への対応、ステークホルダー | ||

| ESGの実践 | グローバルなESGの動向 | 企業持続可能性報告指令(CSRD)、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)、持続可能なビジネスモデル、ESG報告書、パリ協定、エシカル消費 | |

| ESGの各要素のポイント | 環境パフォーマンス、温室効果ガス削減、労働環境の改善、ダイバーシティの推進、透明性と説明責任 | ||

| ESGの統合と実践 | ビジョンやミッションへのESG反映、ESGリスク管理、マテリアリティ、KPI設定、ステークホルダーエンゲージメント、ESGデータの収集と分析、報告書 | ||

| 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| 環境 | 脱炭素対策 | 気候変動におけるガバナンス | 持続可能な開発、SDGs、気候変動の影響、グラスゴー気候合意、TCFD、TCFD開示基礎項目、TCFDガバナンス |

| 戦略 | TCFD戦略、リスクの種類、機会の種類、シナリオ分析 | ||

| 気候変動におけるリスク管理 | リスク管理プロセス、リスク管理、気候変動関連法規制 | ||

| 指標と目標 | 指標と目標、指標と目標の設定 | ||

| GHG排出量の可視化と削減の取り組み | GHGプロトコル、Scope3カテゴリー、CO2 排出量算定、Scope1排出量、Scope2排出量、Scope3排出量、製品廃棄排出量 | ||

| 環境保全 | 森林保全の取り組み | 生物多様性、生態系ピラミッド、生態系サービス、生物の絶滅、森林の役割 | |

| 海洋保全の取り組み | 海洋の二酸化炭素貯蔵、海洋汚染、海洋プラスチック問題、プラスチック資源循環法 | ||

| 環境汚染対策 | 有害物質・廃棄物の可視化と削減の取り組み | 循環型社会、廃棄物の種類、廃棄物の処理責任、廃棄物関連法令、化学物質のリスク、化学物質関連の法令 | |

| 水質保全 | 水使用量の可視化と削減の取り組み | 水資源、水使用量、水質汚濁、環境基準、水質関連法規 | |

| 環境対策推進 | 自社(グループ) | 環境マネジメントシステム、PDCAサイクル、リスクと機会、環境方針、環境関連法令、環境目標、実施体制、環境教育、手順書、緊急事態、評価と是正処置 | |

| 顧客・株主・取引先 | ステークホルダー資本主義、情報開示 | ||

| 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| 社会 | 労働安全衛生 | 規則・労働条件 | 就業規則、労働基準法、労働契約法、労働条件、同一労働同一賃金、賃金、時間外労働、制度周知 |

| 休暇制度 | 年次有給休暇、労働基準法、育児・介護休業法、出生時育児休暇、制度周知 | ||

| 労災 | 労働安全衛生法、労働基準法、安全配慮義務、損害賠償請求、リスクアセスメント、労働(残業)時間、労働基準監督署 | ||

| 人権と多様性 | 人権に対する制度・仕組み | 人権ポリシーの明文化、差別禁止の取り組み、ハラスメントの防止、ILO(国際労働機関)基準、人権教育とトレーニング、ステークホルダーの権利保護 | |

| 女性活躍推進 | 女性管理職比率の改善、男女の賃金格差是正、平均勤続年数の把握と改善、育児・介護支援制度、女性のキャリアアップ支援、多様な働き方の推進 | ||

| ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂性) | 高齢者雇用の推進、障害者雇用の拡大、年齢差別の防止、多様な人材の活用、LBGT理解促進 | ||

| 健康経営 | 従業員の健康状況把握 | 定期健康診断の実施、ストレスチェック制度、職場環境の改善、健康リスク管理の強化 | |

| 基本方針と改善計画 | 健康経営方針の明文化、健康施策の推進、ワークライフバランスの促進、労働時間管理の改善、健康増進プログラムの実施、従業員の健康意識向上 | ||

| 顧客責任 | 製品・サービス | 品質保証の体制整備、顧客満足度の向上、製品の安全性、クレーム対応の迅速化、品質管理、継続的な品質改善 | |

| 人的資本経営 | 自社(グループ) | 従業員教育プログラム、資格取得支援、評価制度の透明性、キャリア開発の促進、リーダーシップ育成、エンゲージメント向上 | |

| 顧客・株主・取引先 | 顧客との信頼関係構築、株主への情報開示、取引先とのパートナーシップ、人的資本の適切な開示、公平で透明な取引、社会的責任の実践 | ||

| 地域社会 | 地域社会との関わり | 地域社会への貢献活動、ボランティア活動の推進、地域経済の活性化、地域社会との連携、持続可能な地域開発の支援 | |

| 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| ガバナンス | 企業統治 | 株主以外のステークホルダーとの関係 | コーポレートガバナンス、会社法、体制、、CGコード、コンプライ・オア・エクスプレイン、株主以外のステークホルダーの利益、社会全体の厚生 |

| 経営陣の役割・責務 | 社会/企業のサステナビリティ、同期化、経営・事業変革、SX、経営理念/行動準則の策定・実践、倫理基準、行動規範 | ||

| 適切な情報開示と透明性の確保 | ガバナンス・サステナビリティ、基本方針、ダイバーシティ経営、人的資本経営、人材戦略、キャリアパス・教育の提供、非財務情報の開示 | ||

| リスクマネジメント | リスクマネジメントの概要 | リスクマネジメント方針・体制の構築、全社的なマネジメント体制、ガイドライン・管理規程・マニュアルの整備 | |

| リスクマネジメント計画の策定 | リスクの洗い出し・評価、リスク戦略、目標の設定、リスク対策の選択、リスクマップ、事前のリスク対策、事後対策 | ||

| リスクマネジメントの実施 | 事業継続計画(BCP)、事業継続マネジメント(BCM)、リスク発現のシミュレーション、コミュニケーション(情報共有)、教育 | ||

| リスクマネジメントの評価等 | 監査の検討事項、評価、パフォーマンス評価、有効性評価、レビュー、リスクマネジメント要素の是正・改善、記録 | ||

| コンプライアンス | 基本方針 | 法令遵守、コンプライアンス、社内規則・行動基準、社内規則の遵守、懲戒処分、損害賠償請求 | |

| 組織体制・運営 | 体制・組織、監視する組織、責任者、取組み、役職員の教育・研修、善管注意義務・忠実義務 | ||

| 内部通報体制 | 公益通報者保護法、体制整備、コンプライアンス意識、不正行為の早期発見・是正、体制整備の義務、制度の周知、通報者保護の徹底 | ||

| 不正防止・調査 | 不正のトライアングル、不正行為の類型・未然防止・対応、社内調査、事実認定、原因分析・再発防止策の策定 | ||

| 内容の記録・報告 | 記録の特性、記録管理の方針策定と監査、報告体制、報告ルート、モニタリングと体制、3ラインディフェンス、レビュー(評価) | ||

| 会計・税の透明性 | 組織体制・運営 | 会計・税務の透明性/重要性、不正のリスク、税務ガバナンス(税務コンプライアンス、税務プランニング)、方針の策定、税務リスクの軽減策 | |

| 法令遵守 | 会計の透明性、関連法規、不正の内容、刑法、税法、国税通則法、国税庁の訓令や通達、刑事罰、延滞税・利子税・加算税の規定、組織体制 | ||

| 啓発活動及び税務リスクの軽減 | 国税局の取り組み、税務コーポレートガバナンスの確認、トップマネジメント、税務担当部署、内部牽制、再発防止策 | ||

| 税務当局との関係 | 税務当局の指摘に対する対応、修正申告と更正処分、税務調査後の対応、再発防止の取組、脱税事件の例 |

サンプル出題問題

ESGアドバイザー検定(ベーシック)のサンプル問題を4題ご紹介します。

問1 【ESGの基礎】ESGの説明として、適切なものはどれか。

ア ESGは政府の規制である。

イ ESGは環境への配慮、社会的責任の履行、健全なガバナンスを通じて持続可能な社会に貢献する枠組みである。

ウ ESGは企業の財務性だけを評価する指標である。

エ ESGは環境保護活動の取組を示す指標である。

▼正解を表示する

問2 【環境】気候変動の影響に関する説明として適切なものはどれか。

ア 気温上昇:世界の平均気温は2011年以降低下している。

イ 海洋の温暖化:海は地球温暖化により、海洋生物は増加している。

ウ 生物多様性:記録が残っている他の時期と比べて 2倍のペースで、世界から生物種が失われている。

エ 食料不足:漁業、農業、牧畜が破壊され、飢餓と栄養不足が世界的に増加している。

▼正解を表示する

問3 【社会】差別防止のために企業が取るべき適切な取り組みはどれか。

ア: 不快でなければ差別的な行動でも許される

イ: 人権ポリシーを作成・周知する

ウ: 管理職のみを対象とした教育を行う

エ: 問題が起こった場合に対策を考えればよい

▼正解を表示する

問4 【企業統治】コーポレートガバナンスについて、以下にあてはまる用語として正しいものを選択しなさい。

会社法においては、株式会社は、最低限、「①」を設置することとされており、株主総会は最高意思決定機関として、「②」の権限を持つ。

ア ①株主総会 ②役員の選任の権利

イ ①株主総会と監査役 ②役員の選任と解任の権利

ウ ①株主総会と監査役会 ②役員の解任の権利

エ ①株主総会と取締役 ②役員の選任と解任の権利

▼正解を表示する

ESGアドバイザー検定(ベーシック) 試験概要

| 試験期間 | CBT形式による常時開催 |

|---|---|

| 受験会場 | CBT形式での指定会場での受験 |

| 試験時間 | 90分 |

| 合格基準(正答率) | 70%以上 |

| 出題範囲 試験出題数 |

ESG概論、環境、社会、企業統治 の4分野 計75問を試験問題として出題(基礎15問、ESG各分野 各20問) 四肢択一式 |

| 検定資格有効期間 | 無期限 |

| 受験料(税込) | 16,500円 |

| 受験資格 | 国籍、年齢、性別にかかわらず受験可能 |

| 受験申込方法 | お申込みはこちらから:https://cbt-s.com/examinee/examination/esg_advisor_basic |

学習教材

※学習教材につきましては、基本となる教材であって試験問題が全て学習教材の内容から出題する訳ではございません。 関連知識も含めて、ある程度の自己学習が必要なことをご理解いただきますようお願い申し上げます。

-

New release「ESG概論」ESGアドバイザー検定「ベーシック」に対応した唯一の学習教材

コース内容:インプット(Web講義視聴)とアウトプット(Web問題演習)を繰り返し効率よく合格を目指せます。

↓↓↓ 詳しくは、こちらから ↓↓↓https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3890

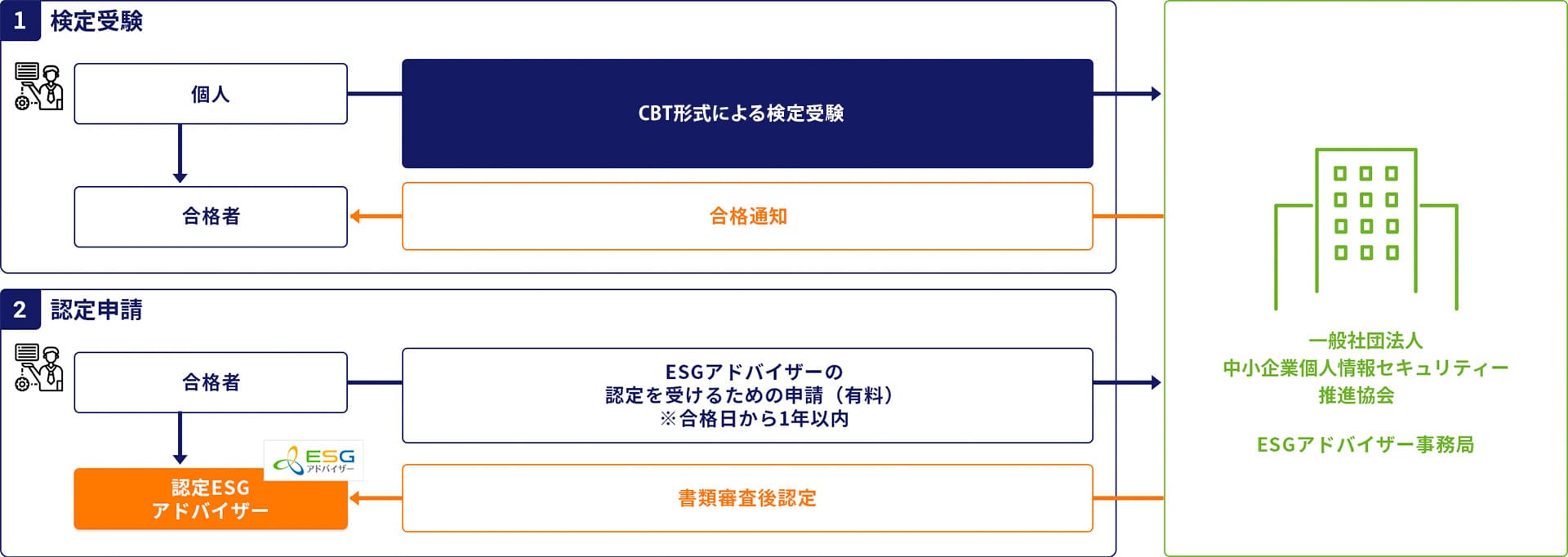

検定合格後の認定申請について

「認定ESGアドバイザー」は検定合格者を対象として、当社団への認定申請および審査の上で認定を行う制度です。

主に当社団運営の「ESGマーク認証」にかかる事業者の取得支援者として活躍いただくことができます。

認定後は、2年間ごとに更新が必要になり、所定の更新費と更新テストの受講が必要となります。

認定申請概要

| 認定申請期間 | 検定合格日から1年以内 |

|---|---|

| 認定資格 | 申請時に満18歳以上であること |

| 認定方法 | 検定合格後にSP2のESGポータルサイトより認定申請 ポータルサイトはこちらから:https://esgmark.jp/ |

| 認定基準 | 書類審査(本人確認) |

| 認定有効期間 | 認定日より2年間 |

| 認定料・更新料(税込) | 各11,000円 |

| 更新方法 | 一定期間内におけるSP2提供のeラーニング形式での更新試験の合格 |

| メリット | <認定メリット>

|

試験案内のダウンロードはこちらから

試験案内のダウンロードはこちらから