今求められる、

企業DXと個人のリスキリング

企業としてのDXの必要性と課題

-

いきなりDXでビジネス改革と言われても、どう取り組んでいいかわからない…

-

そもそも今はDXを推進できる人材がいない。外部からの採用も難しい…

-

自社でDX推進して行く必要性を、強く感じている

-

核となる人材に知識をつけてもらうなどして、まずは一歩を踏み出したい

個⼈として求められるリスキリング※

-

現在の仕事で将来食べていけるのか、不安を感じ始めている

-

日々、目の前の仕事に追われていて、リスキリングのきっかけが作れない

-

最近、所属企業でもDXの話題が聞こえてくるようになった

-

ITに苦手意識はないものの、DXと言われると難易度が高い様に感じる

※リスキリング:変化の激しい時代に新しい職業に就いたり、今の仕事で価値創出し続けるために必要とされるスキルや知識を獲得するための取組み

企業としてDXを推進するための人材が

DXアドバイザー検定とは

-

DXの推進は、国を挙げての重要施策の一つ

DXの推進は今や国を挙げての重要施策の一つとなっています。各企業は大きな社会変化に対応するため、改革を進めております。しかしながら、DXを推進できる人材が絶対的に不足しているのが現状です。そのことが国内経済の成長においても喫緊の課題となっています。

-

まずはデジタル化の推進を着実に進めることが重要

DXの実現のためには、まずはデジタル化の推進を着実に進めることが重要である。そう私どもSP2では考えています。紙媒体やアナログ情報をデジタル化する「デジタイゼーション」がその入り口。その上で「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション」に繋げていく――。このプロセスを踏むことが目指すべきDX実現のため必要であると考えます。

-

DXを進めるために必要な知識やスキルの判定

この「DXアドバイザー検定」は、上記DXを進めるために必要な知識やスキルの判定を狙いとしています。その中には、デジタル化の進展に伴い必須となる、データ管理や個人情報保護を中心とする法律への対応も含まれております。

これからDXを推進する方、企業にDXのコンサルテーションをする方などの実践に役立つ内容です。是非、当検定を受験の上、実践に活かしていただければ幸いです。

DXアドバイザー検定の特長

-

DXを推進したい企業、リスキリングしたい個人がDXという観点で必要な知識、実務スキル、 実践知の保有をはかるための検定

-

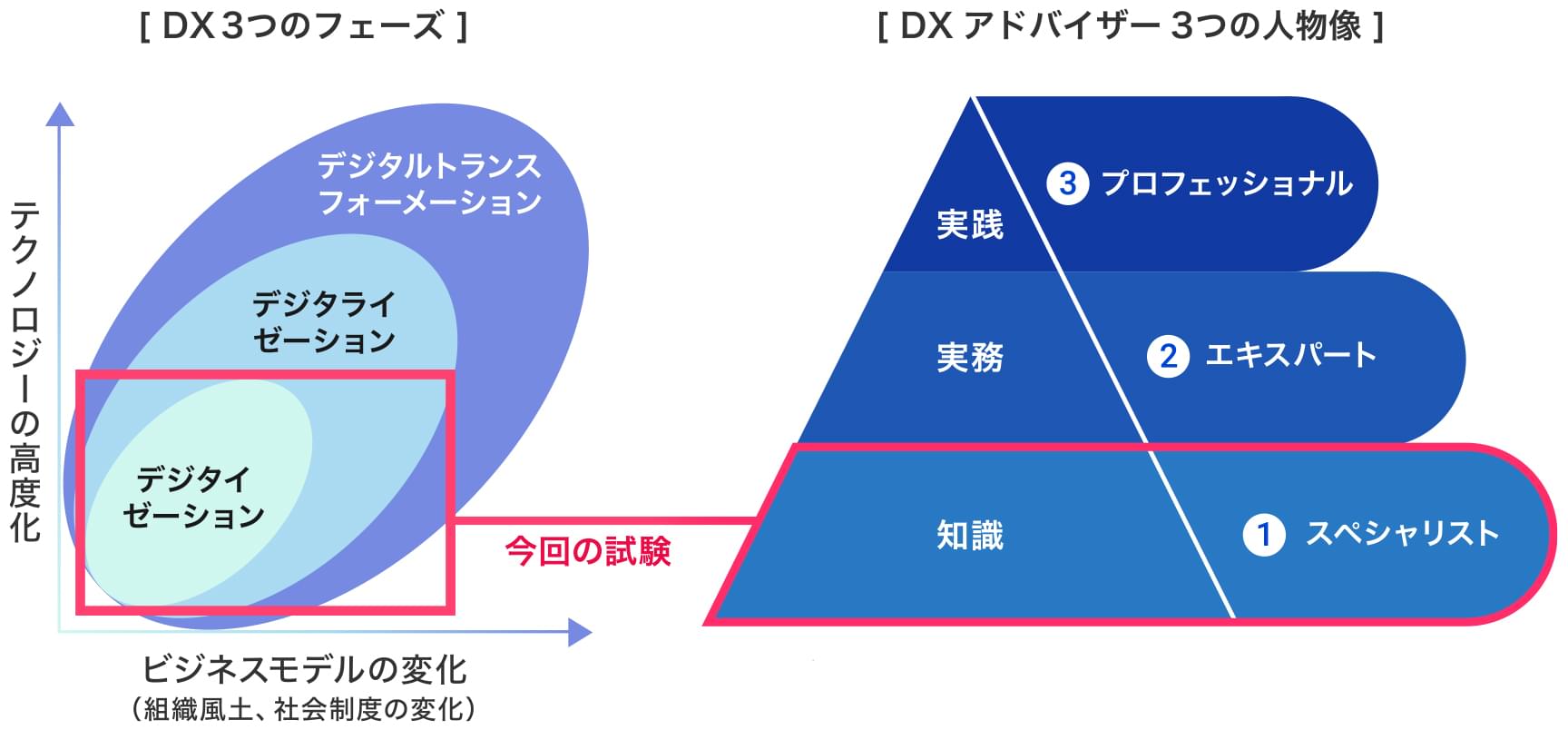

想定するDXの進め方:

デジタイゼーション⇒デジタライゼーション⇒デジタルトランスフォーメーションの段階的なフェーズで進めるDXアプローチ -

対象とする知識:

DX関連(デジタルリテラシー)の知識だけではなく、前提となるITリテラシーや 個人情報・情報セキュリティなどのDX実務推進に必要な知識も網羅した内容 -

一時的なDX関連知識獲得のための検定ではなく、将来的な実践までを睨んだ検定体系

(スペシャリスト~エキスパート~プロフェッショナル)

「DXアドバイザー」取得のメリット

企業としてのメリット

-

DXの社内推進者を資格取得という手段で育成できる

-

DX=ビジネスモデルの変革という固定観念により進まないDXを前に進めるための足掛かりとなる

-

DX推進のために、必要に応じて他者・他社と連携できる知識を持った人材を確保できる(対象検定:DXアドバイザー検定「スペシャリスト」)

個人としてのメリット

-

DX推進のために必要な基礎知識、実務知識を有していることを証明できる

-

DX推進に必要な各分野の知識を、あらゆるビジネスシーンで役立てることができる

-

DX知識の証として名刺や履歴書に合格の記載ができる

※DXアドバイザー検定スペシャリスト(20××年合格)

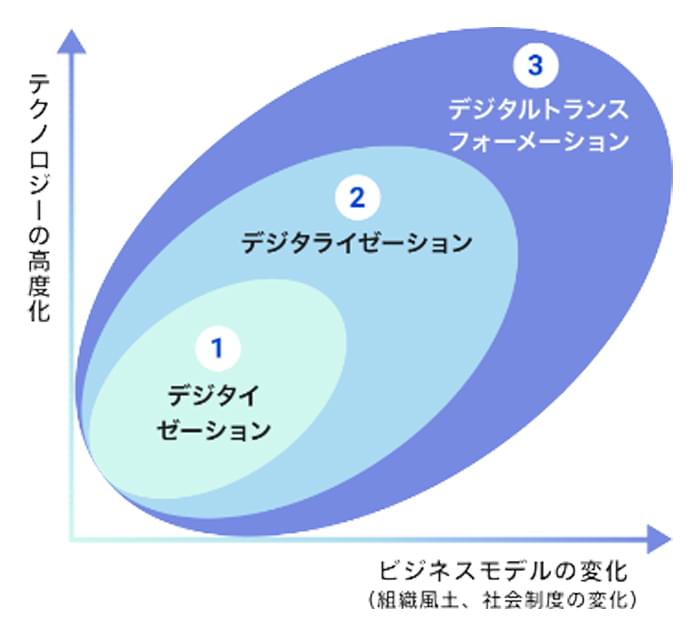

DX3つのフェーズ

「DXアドバイザー検定」では、DXの推進を以下3つのフェーズの実現と位置づけています。

-

デジタイゼーション紙媒体、アナログ情報のデジタル化

-

デジタライゼーション既存業務プロセスの再構築、新商品・サービスの開発

-

デジタルトランスフォーメーションビジネスモデルの変革、持続可能性のある仕組みの構築

3つのフェーズに対応する3つの検定

上記3つのDXのフェーズに対応するDXアドバイザーとして3つの資格検定を予定しています。

-

DXアドバイザー検定「スペシャリスト」

今回の試験2022年1月28日開始

-

DXアドバイザー検定「エキスパート」

現在準備中

-

DXアドバイザー検定「プロフェッショナル」

現在準備中

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)

対象領域・参照試験など

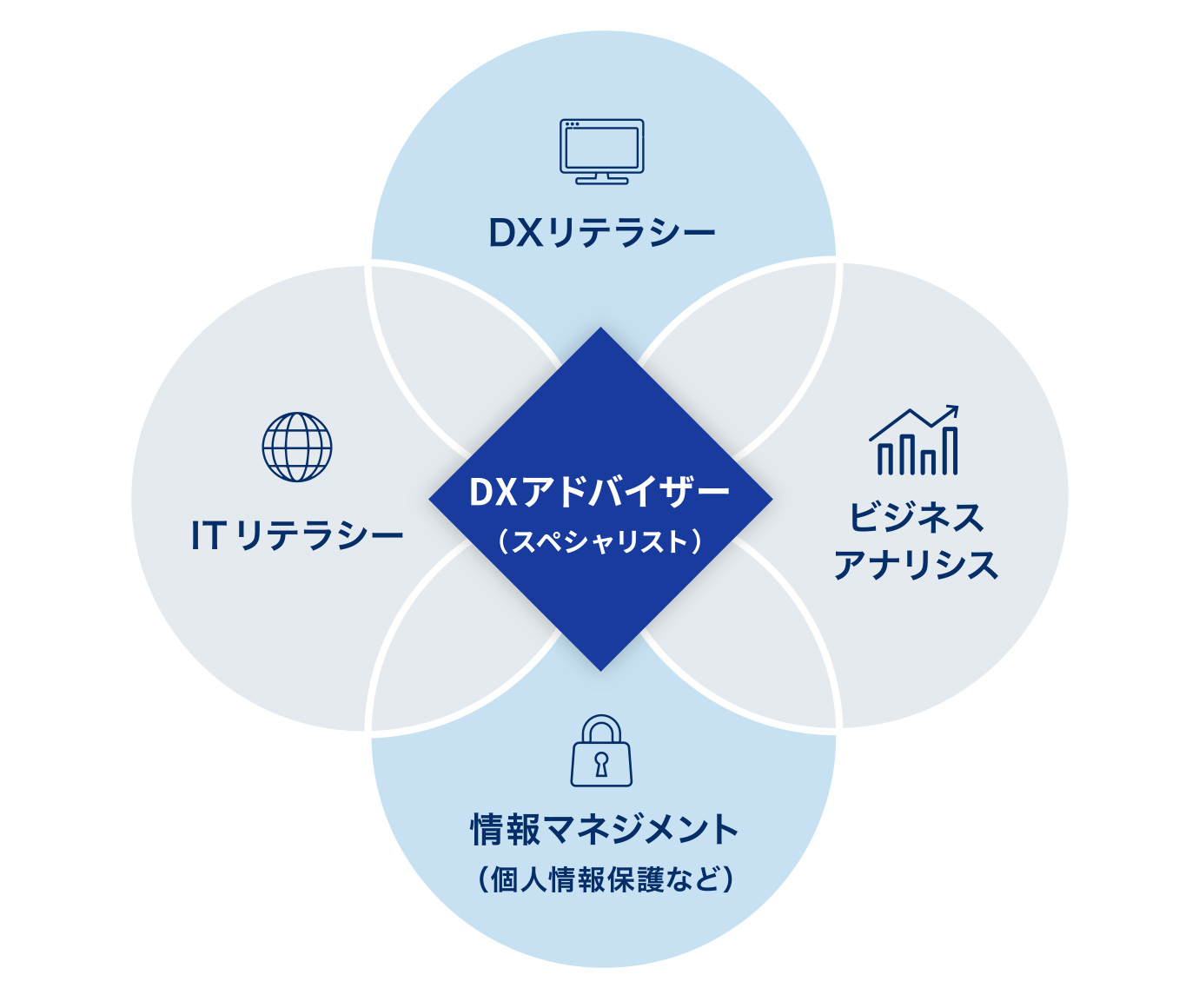

今回、提供を開始する「DXアドバイザー検定(スペシャリスト)」の人材像並びに

試験対象となる知識・スキル領域は以下のとおりです。

-

人材像イメージ

ITを含めた広範なリテラシー(基礎知識)を有しデジタイゼーションを推進できる。

その上で、デジタライゼーションに繋げるための実務的な知識の一部も保有している。 -

試験対象となる領域

「ITリテラシー」「DXリテラシー」「ビジネスアナリシス」「情報マネジメント(個人情報保護など)」の4つの領域から出題。ITパスポート試験などの分野から抜粋しリテラシーとして再構成したもの。

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)

試験概要

| 受験日 | 通年実施(年末年始を除く)。受験者ご自身が予約した日時・テストセンター(https://cbt-s.com/examinee/examination/sp2 ※CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します)で受験していただきます。 受験予約は受験希望日の3日前まで可能ですが、テストセンターにより予約可能な状況は異なります。 |

|---|---|

| 試験の対象者 | 受験資格は特にありません |

| 試験の範囲 | 1.ITリテラシー 2.DXリテラシー 3.ビジネスアナリシス 4.情報マネジメント(個人情報保護等) |

| 試験時間 | 90分 ※試験開始前に操作方法等の案内があります。 |

| 合格基準 | 問題の正答率70%以上 |

| 受験料(税込み) | 10,000円 |

| 法令基準日 | 問題文に特に指示のない限り、2022年4月1日現在の法令等に基づくものとします。 |

| 合格発表・合格証 | 試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。合格者は、試験の翌日CBT-Solutionsマイページに合格証が発行されます。 |

| 持込み品 | 携帯電話、筆記用具、計算機、参考書および六法等を含め、自席(パソコンブース)への私物の持込みは認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。 |

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)認定登録について

※DXアドバイザー検定(スペシャリスト)は一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会(以下当協会)の検定制度です。

当協会では、事業者向けに「DXマーク認証制度」を運営しており、申請者の申請要件として、

①社内にDX推進人材がいること(申請事業者向けの審査項目の一つとして別試験の合格が必要)

②社内外にかかわらず、当協会から「認定をうけたDXアドバイザー」とDX推進にかかる継続的な支援サービスの契約を締結していることと定めております。

「DXマーク認証制度」については、こちらを参照ください。

今回の「DXアドバイザー検定」で合格された方は、所属される会社自身が「DXマーク認証制度」の申請をする場合、①の試験に合格したとみなします。

また、②に定める「認定をうけたDXアドバイザー」になるためには、改めて、当協会に「DXアドバイザーの認定を受けるための申請」をいただき、当協会にて書類審査をしたのち、「認定」させて頂くことになります。(認定登録料は11,000円(税込):有効期間1年間:更新時に更新試験あり。)

認定登録可否のご連絡は、申請いただいてから約3週間後にご連絡させていただきます。

DXアドバイザー検定紹介動画 by News TV

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)

構成・問題数

| カテゴリ | 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

|---|---|---|---|---|

| ITリテラシー | ストラテジ分野 | 企業と法務 | 企業活動 | HRテック、PDCA、HRM、CIO、特性要員図、パレート図、貸借対照表、損益計算書、ROI、営業利益 |

| 関連法規 | コンプライアンス、著作権法、労働者派遣法、請負契約、サイバーセキュリティ基本法、不正アクセス禁⽌法、プロバイダ責任制限法、特定電子メール法、サイバーセキュリティ経営ガイドライン | |||

| 経営戦略、システム戦略 | 経営戦略 | コアコンピタンス、SWOT、PPM、バランススコアカード、CRM、ERP、マーケティングミックス、マーケティング戦略、コモディティ化、イノベーション | ||

| システム戦略と企画 | コアコンピタンス、SWOT、PPM、バランススコアカード、CRM、ERP、マーケティングミックス、マーケティング戦略、コモディティ化、イノベーション | |||

| IT活⽤事例 | GPS、トレーサビリティシステム、スマートグリッド、BtoB、BtoC、IC カード、RFID、アフィリエイト | |||

| マネジメント分野 | 開発技術 | システム開発 | システム設計、プログラミング、テスト、運用・保守、画面設計、帳票設計、コード設計、レビュー、テスト技法 | |

| 開発管理技術 | ソフトウェア開発モデル、プロトタイピングモデル、構造化設計、データ中心アプローチ、DevOps | |||

| ITマネジメント | プロジェクトマネジメント | スコープ、WBS、アローダイアグラム、ガントチャート、定性的/定量的リスク、ステークホルダ、ファンクションポイント法 | ||

| サービスマネジメント | SLA、サービスデスク、エスカレーション、ファシリティマネジメント、システム監査、内部統制、コントロール、IT ガバナンス | |||

| テクノロジ分野 | コンピュータシステム | コンピュータ構成要素 | CPU、GPU、主記憶/補助記憶装置、SSD、フラッシュメモリ、⼊出⼒インタフェース、Bluetooth、RFID、NFC、デバイスドライバ | |

| ソフトウェア | OSの目的、タスク管理、仮想記憶、OSの種類、ファイルシステム、ディレクトリ、絶対/相対パス指定、ワイルドカード、OSSの種類 | |||

| システム構成要素 | クライアントサーバシステム、ピアツーピア、仮想化、CPUの性能評価、稼働率、フォールトトレラント、フェールセーフ、フェールソフト、ランニングコスト、TCO | |||

| ITの技術要素 | データベース | 関係データベース、主キー、データベース管理システム、SQL、排他制御、デッドロック、ロールバック/ロールフォワード、データウェアハウス、データマイニング、NoSQL | ||

| ネットワーク | 無線LAN、ルータ、SDN、LTE、5G、テザリング、IPアドレス、DNS、TCP/IP、SMTP、POP3、BLE、エッジコンピューティング | |||

| セキュリティ | マルウェア、サイバー攻撃の種類、セキュリティホール、シャドーIT、不正のトライアングル、リスク対応策、暗号技術、ハイブリッド暗号、ディジタル署名、ハッシュ関数、認証局、マルウェア対策 | |||

| 情報デザインと情報メディア | UXデザイン、ユーザビリティ、ストリーミング、4K/8K、JPEG、MPEG、バーチャルリアリティ(VR)、拡張現実(AR) | |||

| カテゴリ | 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| DXリテラシー | DXの基礎知識 | DXの基礎 | DXの概念、関連⽤語 | デジタルトランスフォーメーション、デジタイゼーション、デジタライゼーション、IoT、IoT事例、IoTシステムのデータ、RPA、フィンテック、ロングテール、DXのプランニング、サイバーフィジカルシステム |

| DXの基盤と手法 | クラウド、アジャイル | NISTによるクラウドの定義、クラウドの種類(SaaS、PaaS、IaaS)、パブリッククラウド/プライベートクラウド、アジャイルソフトウェア開発の特徴、ウォーターフォール開発、スクラム、リーン・スタートアップ、MVP(Minimum Viable Product) | ||

| データサイエンスの基礎 | データサイエンス⼒ | 基礎数学 | 平均値、中央値、最頻値、分散、標準偏差、散布図、相関関係、因果関係 | |

| データ分析の基礎 | 説明変数、目的変数、観測値、データセットの種類(横断面データ、時系列データ、パネルデータ)、変数の種類(間隔尺度、順序尺度、⽐率尺度、名義尺度)、BI(Business Intelligence)、デシル分析、RFM分析、前処理、クラスタリング、ビニング | |||

| データ可視化の基礎 | グラフの種類と特性(円グラフ、帯グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、レーダチャート、箱ひげ図、単純集計、クロス集計、単回帰分析、因子分析、BIツール、データマイニングツール | |||

| ビジネス⼒ | データを活⽤したビジネス推進の基礎 | CRISP-DM、データサイエンティストの役割、ビッグデータ、KGI・KPI、マージン最大化、ビジネスゴールの設定、Tプロトタイプ、オズの魔法使い、ロジカルシンキング、ラテラルシンキング、システム思考、データ分析におけるデプロイ | ||

| AIの基礎 | AI・ML・DLの基礎 | AIの概念 | 強いAI/弱いAI、シンギュラリティ、チューリングテスト、チャットボット、サービスデスク、エキスパートシステム、シナプス、パーセプトロン、宣⾔的知識/⼿続き的知識、学習結果の評価指標(再現率、正解率、適合率) | |

| 機械学習の基礎 | 教師あり学習、教師なし学習、強化学習、サポートベクターマシン(SVM)、主成分分析(PCA)、次元削減、ロジスティック回帰分析、機械学習の⼿順、訓練データ、検証データ、テストデータ、オーバーフィッティング、サンプリング、正規化 | |||

| 深層学習の基礎 | ディープラーニングの説明、⼊⼒層、出⼒層、隠れ層、プーリング層、画像認識、⾳声認識、⾃然⾔語処理、深層強化学習、マルコフ連鎖型、ベクトル空間モデル、特徴抽出 | |||

| カテゴリ | 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| ビジネスアナリシス | ビジネスアナリシスの基礎 | ビジネスアナリシスの基礎 | 概念、知識・コンピテンシー | ビジネスアナリシスの定義、ニーズとシーズの違い、6つの知識エリア、要求と要件の違い、ビジネスアナリシス・コア・コンセプト・モデル、基礎コンピテンシー |

| 戦略アナリシス、要求の引き出しと優先順位付け | 戦略アナリシス、要求の引き出しと優先順位付け | 戦略アナリシスと計画 | 目標設定条件としてのSMART、ステークホルダー・エンゲージメントの説明、戦略アナリシス4つのタスク、ビジネスモデルキャンバス、バリュープロポジションデザイン | |

| 要求引き出しのプロセス | 引き出しの種類(協働型、調査型、実験型)、ブレーンストーミング、フォーカス・グループ、観察・現地調査、引き出しの準備、デシジョン・テーブル、デザイン思考のプロセス、ユーザビリティテスト、サービスブループリント | |||

| 要求の分析・分類、優先順位付け | 要求の分類(ビジネス要求、ステークホルダー要求、ソリューション要求)、機能要求、非機能要求、要求の検証と妥当性確認、MoSCoW分析、狩野モデル、デザイン文書の目的 | |||

| カテゴリ | 分野 | 大分類 | 中分類 | 知識項目/キーワード |

| 情報マネジメント | 個人情報保護の理解 | 個人情報保護の理解 | 個人情報の定義・分類 個人情報保護法各条⽂の理解 |

匿名加⼯情報、個⼈情報保護法の目的、要配慮個⼈情報、開⽰請求、個⼈情報の交付、個⼈データ、個⼈情報の取扱い、個⼈情報の定義、個⼈情報の利用目的、個⼈情報利用目的の公表義務、個⼈情報取扱事業者等に係るガイドライン、「個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A、第三者提供、監督義務、個⼈識別符号、個⼈情報データベース、保有個⼈データ、個⼈情報の取得・管理 |

| 個人情報取扱事業者の義務や目的 | 匿名加⼯情報の義務、匿名加⼯情報の加⼯、個⼈データの管理、個⼈情報取扱事業者の区別 | |||

| 改正ポイントの理解 | 仮名加⼯情報、委員会への報告等、罰則等、令和2年改正個⼈情報保護法、個⼈情報漏えい時の報告先、個⼈情報漏えいの報告対象、保有個⼈データの周知、個⼈関連情報、外国の第三者提供の制限、域外適用、不適正利用 | |||

| 実務面での対応方法 | 個⼈情報の取り扱い、苦情対応、匿名加⼯情報の活用事例、第三者提供、委託先への対応、個⼈情報漏えい時の対応、匿名加⼯情報の加⼯法、クラウドサービス利用の留意点、保有個⼈データの対応、認定個⼈情報保護団体の役割 | |||

| マイナンバー法の理解 | 個⼈番号の利用目的、個⼈番号関係事務、マイナンバー法の目的、マイナンバーの利用範囲、マイナンバーの提供制限 | |||

| 情報セキュリティ(個人情報関連) | 情報セキュリティ(個人情報関連) | 組織的安全管理措置 | 報告体制の整備、漏えい等発⽣時の対応、基本⽅針の策定 | |

| 人的安全管理措置 | 特定個⼈情報の取り扱い、情報セキュリティの脅威、⼈的安全管理措置の対策、⼈的安全管理措置の教育⽅法、シングルサインオン | |||

| 物理的安全管理措置 | 特定個⼈情報・個⼈データの取り扱い、物理的安全管理措置の対策、区域管理、電子媒体等の取扱い、⼊退室管理、クリアデスク/クリアスクリーン | |||

| 技術的安全管理措置 | アクセス制御、情報セキュリティの脅威、技術的安全管理措置の対策、バイオメトリクス認証、多要素認証、ファイアウォール、フィルタリング、ディジタルフォレンジックス |

サンプル問題

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)のサンプル問題を3題ご紹介します。

問1 演算性能が高いことから,画像処理という用途以外に,仮想通貨の発掘やAIの処理などにも利用されるものはどれか。

ア DSP

イ GPU

ウ MPU

エ SSD

▼正解を表示する

問2 RPA(Robotic Process Automation)に関する記述として,最も適切なものはどれか。

ア 営業活動を支援する業務ソフトウェアである。

イ 専用のハードウェアが必要である。

ウ 人手不足の解消などを目標とした業務の革新を進めるために活用する技術である。

エ 工場の生産活動の自動化を実現するロボットである。

▼正解を表示する

問3 個人情報の取扱いに関して,次の記述中の(1),(2)に入れる適切な字句の組合せはどれか。

個人情報を(1)する場合は,あらかじめその利用目的を公表していることが望ましい。公表していない場合は,(1)した後で速やかにその利用目的を本人に(2)するか,又は公表しなければならない。

ア (1)取得 (2)確認

イ (1)取得 (2)通知

ウ (1)利用 (2)確認

エ (1)利用 (2)通知

▼正解を表示する

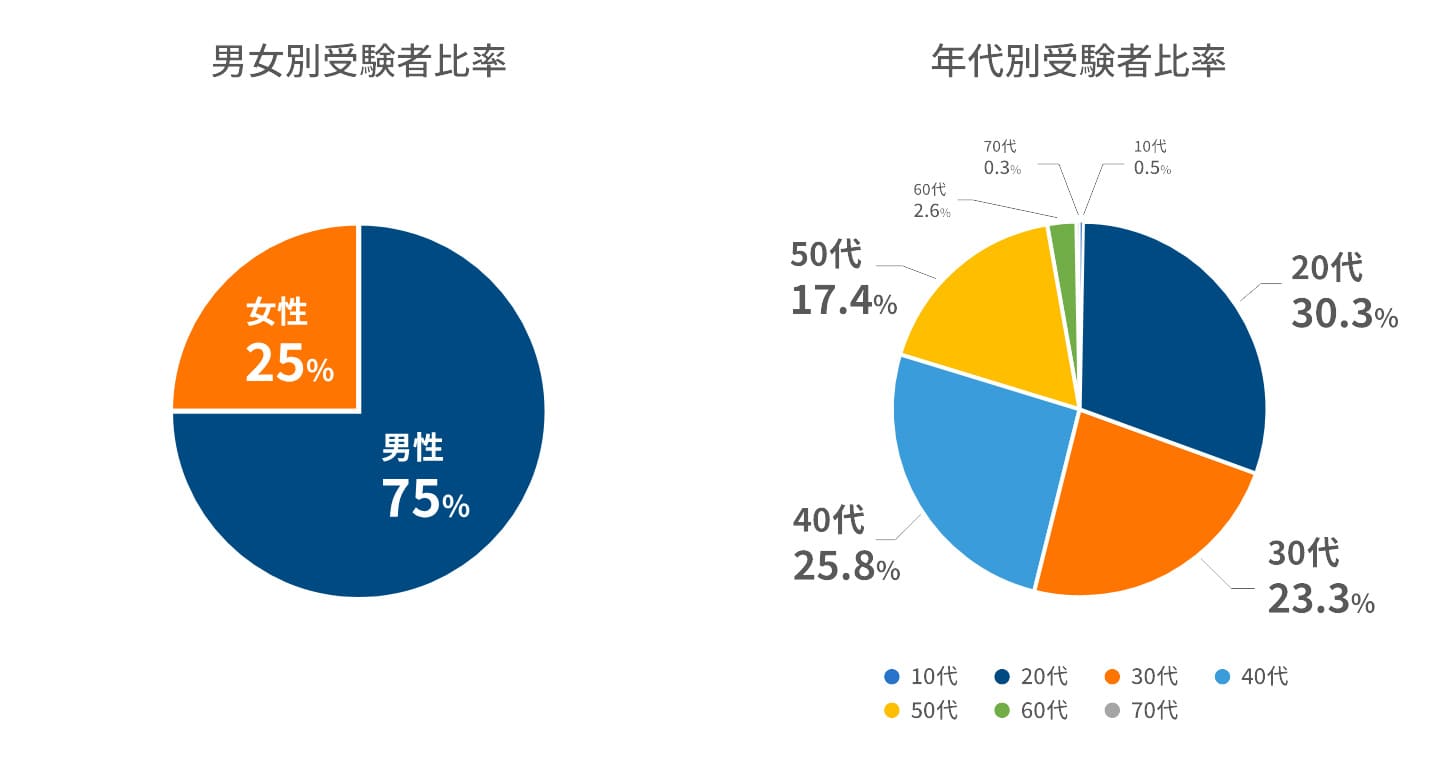

DXアドバイザー検定(スペシャリスト)

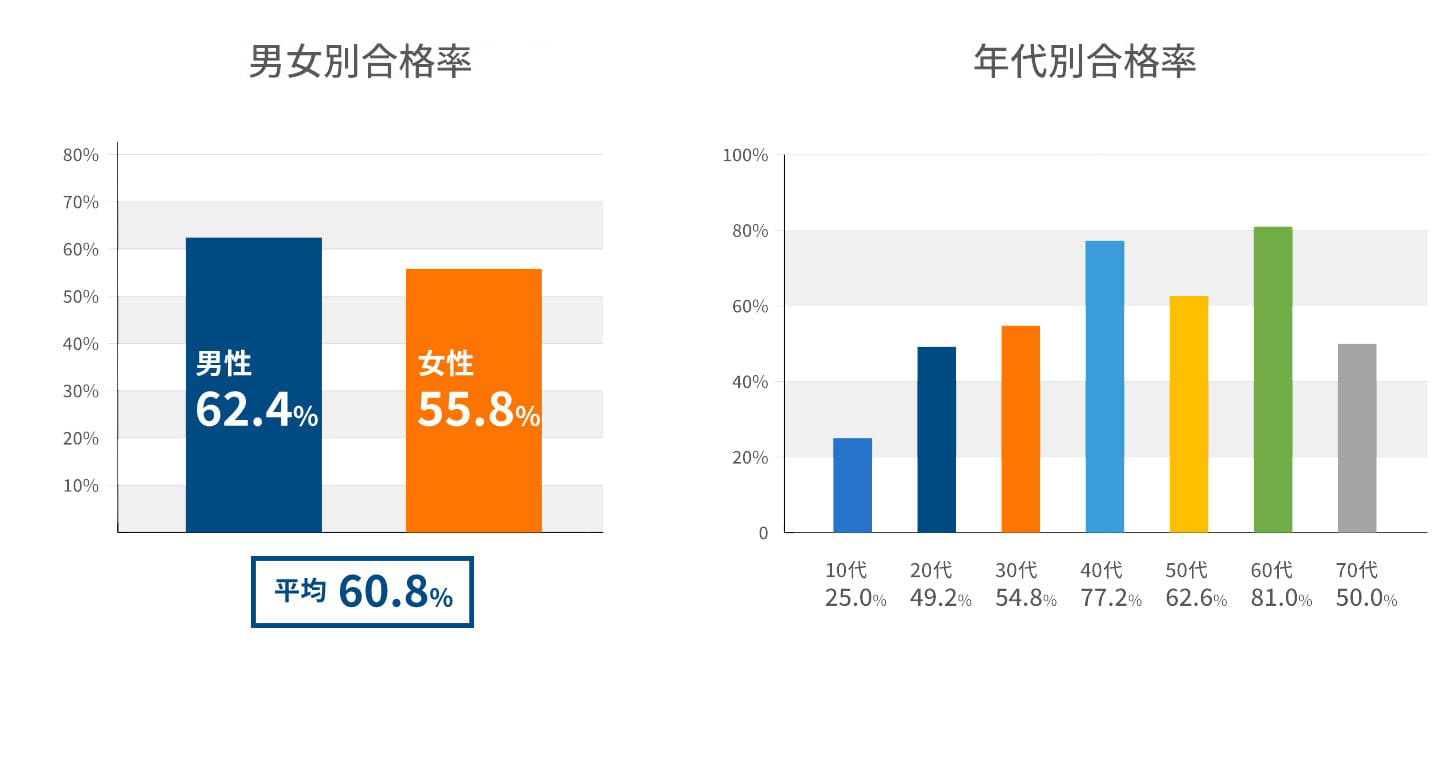

試験受験状況統計

※受験開始(2022年1月28日)~2025年6月30日のデータを分析

導入事例と検定合格者の声

NTTビジネスソリューションズ株式会社 様

●藤林 望 さん

(バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 統括部長)

●三科 舞衣 さん

(バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 セールスリーダー)

●竹田 隼 さん

(バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 社会保険労務士)

―――まず、御社がDXアドバイザー検定を社員の皆様に受験させた理由を教えて下さい。

藤林 私どもの取引先である株式会社フォーバル様※1と、株式会社NO.1様※2の2社が、全社を挙げてDXアドバイザー検定に取り組んでいることを伺いました。

今回、合格者として紹介させていただきます、三科はWinActorというRPAと、AI OCRを取り扱っている部署で、いずれもDXを推進する際の代表的なプロダクトといっても良いでしょう。

そしてもう一人の合格者である竹田は、いわばバックオフィスコンサルティングを行う部署で、人事や給与計算のアウトソーシングや会計ソフトの販売を担当している部署です。

さまざまな形で、企業のDX化を推進するためのコンサルティングを日々、行っているのですが、DXコンサルティングを行っている以上、やはり何か目に見える資格のようなものがあれば良いなと思っていたところ、フォーバル様やNO.1様からこの検定試験の存在を教えていただいたことがきっかけです。今回は、NTTビジネスソリューションズ全体での検定受験ではないのですが、私が所掌している部署が、DXに関する事業領域ということもあったので、私から部署全体に声をかけさせてもらい、検定受験に至りました。全員で61名が受験しております。

※2 株式会社NO.1: 東証スタンダード上場、東京都千代田区本社

バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 統括部長の藤林望さん

―――検定試験に取り組んだ感想を、合格者のお二人にお聞きしたいのですが。

三科 今回、初めてDXアドバイザー検定を受けました。率直な感想ですが、お客様にDXをお勧めしている者として、自分自身にDX推進に必要な知識がどこまであるのか、いささか不安なところがあったので、基礎を総合的に学べたのが非常に良かったところです。

また、お客様のところに伺った時など、RPAを推進していく上でどのような資格や勉強をされていますかというご質問をされることがあります。DXアドバイザー検定に合格すると、DXアドバイザーという公認された立場でアドバイスできるので、それが自分の自信につながるところもあります。

竹田 私は社会保険労務士の資格を持っています。そのため、法律や実務の専門家という立場で、BPO※3というアウトソーシングのビジネスに携わっております。正直なところ、今回、DXアドバイザー検定の勉強をする過程で、知らない用語、技術、考え方などが、たくさんありました。それを一通り学ぶことが出来たのは、これからの自分の仕事にとても有効だと思います。

今、私が関わっている業務分野は、業務や法律に精通しているというだけでは、生き残れない時代になりました。お客様からの要望をお聞きすると、プラスアルファとしてシステムや、生産性向上に関連したアドバイスも欲しいとの要望も多く、お客様が言っていることをしっかり理解し、それに対して最適解をお返しするためにも、学ぶ機会を得られたのは、とても良かったと思います。

バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 セールスリーダーの三科舞衣さん

―――お二人の事業領域について具体的に教えていただけますか。

三科 私はおもにWinActorというRPAツールの営業推進を行っています。これは、日常的にパソコンで行っている事務作業を自動化できるソフトウェアロボット技術のことで、これを導入することによって、これまで人の手を介して行っていたさまざまな作業を自動化できるので、生産性の向上が期待できます。

竹田 私の担当は給与計算等のバックオフィスのBPOサービスで、特にお客様から受託した業務で使用するシステムの構築、そのシステムを活用して行う作業を含めた業務全体の構築、実際に運用を行う担当への引継ぎまでを主な領域としています。こうしたお客様のバックオフィスにおける作業を見ていると、まだまだ紙を用いた業務がたくさんあります。

たとえば年末調整などはその代表的なケースですが、今でも紙の申告書を従業員に渡して記入してもらい、その紙を回収し、紙でチェックし、それをパンチングでイチから入力して、というやり方をしている会社は、まだ結構あります。

私たちは、そういうお客様に対しても、ただ業務を請け負うだけでなく、システムを導入することによってDX化をはかれるようにアドバイスをし、導入までサポートさせていただくようにしています。

バリューデザイン部 バリューインテグレーション部門 CXコンサル担当 社会保険労務士の竹田隼さん

―――今回、DXアドバイザー検定を受けるにあたって、どのような勉強をされたのでしょうか。

三科 テキスト学習とWEB学習の両方です。あと、個人情報保護法に関するサイトを見て、法律の勉強をしました。

竹田 私も同じです。テキストとWEBの両方を使って勉強しました。また個人情報保護法など法律に関する内容は、私自身が定期的に社内向けの勉強会で講師を務めさせていただいているところがあるので、ある程度、最新の情報は知っていました。その点では、若干のアドバンテージがあったような気はします。

―――勉強時間はどうやって捻出したのですか。

三科 ある程度、スケジュールを立てて、1日のなかの隙間時間を見つけて、たとえば30分程度、集中して勉強するようにしました。またテキストの中に練習問題が出ていたので、検定試験の直前にはそれを解いたりもしていました。

竹田 やはり暇を見つけて集中的に勉強するという方法が一番効率的だったように思います。私の場合、定期的に社会保険労務士向けの専門書を購読しているので、その時間の一部をDXアドバイザー検定に向けた勉強に割いたという感じです。

―――お客様はどういうところになるのですか。

藤林 さまざまですね。DX化が進んでいる大企業でも、商品の受発注について、ファックスやメールで帳票を送ったりしています。このような事務作業を効率化させるのに、RPAはまさにうってつけです。

また中小企業だと、経理担当者が毎月、大変な思いで請求書を作成したり、あるいは経費精算の処理をしたりしていますが、このような作業はBPOで対応することも可能です。つまり、大企業から中小企業に至るまで、DX化できる部分は非常に幅広く存在しているので、お客様のお困りごとをしっかり受け止め、時にはRPA、OCR、またある時にはBPOというように、さまざまな商材を駆使しながら、お客様のご要望にそってコンサルティングをするのが、私たちの仕事になります。

それと同時に、お客様にDX化を推奨するにあたっては、実は私たちの業務もDX化していかなければならないところがあります。

たとえばBPOでお客様の給与計算を代行する作業を請け負うに際して、従来、お客様のところでは、その作業に年500万円の給料を社員に支払っていたとしましょう。それを、私たちがBPOで請け負うに際して、年間1000万円かかるということになっては、まったく割の合わない話になってしまいます。

ですから、500万円の仕事をお引き受けするに際しては、同等の価格を提示しなければなりませんし、私たちがある程度の利益をそこから得るためには、私たち自身がDX化を進めて、生産性を向上させる必要があるのです。

ですから民間企業や自治体、民間企業のなかでも大企業、中小企業に関係なく、とにかく作業に関わる人たちは、営業だけでなく、それらのサービスを運用するチームも含めて、全員にDXアドバイザー検定の試験を受けてもらいました。

―――これからもDXアドバイザー検定は積極的に社内に広めていく予定ですか。

藤林 NTT西日本グループとしては、まだ会社として正式に認めた資格にはなっておりません。ただ、世の中的に「DXアドバイザー」という言葉は、非常にインパクトがあると思っています。それもあって、私の主掌だけでひとまず進めることにしました。

今回の検定に合格した人たちは皆、「DXアドバイザー」の肩書を名刺に刷り込んで、お客様と会うことになります。合格した人たちがどんどんその名刺を持って営業に回れば、DXアドバイザーに対する認知度が、これからどんどん高まっていくと考えております。それと、今回の検定に合格しなかった人たちについては、部門として受験費用を一人2回までは会社負担で受験できるように設定し、再受験を推進して、1人でも多くの合格者を増やしていきたいと思っています。弊社の役員も、私の主掌でこの資格検定を受けたという話をしたところ、反応がとても良く、「やはり資格を取得させるべきだ」という声が上がってきました。また、私の担当する部門と関係が深い同グループ会社の株式会社NTTマーケティングアクトProCXの社長に、この資格検定を紹介したとろ、自社で数百名いる営業担当者には、全員受験させたいとの前向きな意見をいただいています。

―――今後、DXのマーケットはどうなっていくと見ていらっしゃいますか。

藤林 労働人口が減っていますから、もちろん人の手を介さなければ出来ない仕事は、人がやらなければなりませんが、機械やシステムに置き換えられる作業についてはDX化する。

また人件費も、これから上がっていくことを考えれば、自社で大勢の社員を抱え込むのは、経営リスクにつながります。したがって、私たちのようなBPO事業者に任せることが、必要になってくるでしょう。

これらの時流は止められないと思います。大企業はDX化を定着させつつありますが、中小企業に関して言えば、まだまだこれからです。

とはいえ、中小企業のなかには、言葉としてDXを知っているものの、具体的に何をすれば良いのかという点については、皆目見当がつかないという人も少なくありません。

ですから、そこに最適なツールを提供したり、あるいはご案内しながら課題解決を進めたりするのは、私たちの責務です。そして、それを実行できるのが、DXアドバイザーであると考えています。

(写真左より)藤林 望 さん、竹田 隼 さん 、三科 舞衣 さん

■会社概要

| 商号 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区大深町3番1号 |

| 設立年月日 | 平成25年10月1日 |

| 従業員数 | 約16,000人 |

| URL | 会社HP URL:https://www.nttbizsol.jp/ |

| 主な事業内容 | ビジネスユーザーに対する情報通信システムの提案、構築、サポート等業務 |

NTTビジネスソリューションズは、業務のスマート化や働き方改革、コスト削減など、お客さまが抱えるさまざまな課題解決へ向けて、NTT西日本グループとして培ってきた多様な製品・サービスをご提案いたしております。

社内推奨企業の人事部長様からのご推薦の声

株式会社フォーバル 様

●貞苅 毅 さん

(管理本部 人事部 部長)

管理本部 人事部 部長の貞苅 毅さん

当社は、「新しいあたりまえ」で、新しい世界を創るFORVAL を理念に掲げる次世代経営コンサルタント集団の株式会社フォーバル(本社:東京都渋谷区、東証スタンダード市場)です。

中小企業経営者の課題をITやデジタルでビジネスを改革するコンサルティングを伴走型で支援いたしており、国内グループ会社は26社、海外に6社、社員数2131名の会社でございます。

主なクライアントである中小企業が、社会から選ばれる存在になるために、「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の分野において「売上拡大」「業務効率改善」「リスク回避」による利益貢献を展開しております。

コンサルタント集団として活動するために、社員の人材育成に力を入れており、社内の推奨資格としてITやDX、個人情報、環境、経営にかかるさまざまな資格試験を選定し、その取得に向けた学習環境の整備に努めています。

フォーバルは「新しいあたりまえ」を推奨してきて、常に時代が求める新しいことに取り組んでまいりました。昨今のDX化の波は、時代の大きな変化を引き起こしておりますが、DXに対応できる人材が全国的に大幅に不足しており、当社でも中小企業のクライアントへ的確なアドバイスが提供できる人材を育成することが喫緊の経営課題でした。このDX化に企業経営が対応していくため、その役割を担う人材像を想像したときに、「単なるIT人材ではなく、IT知識と経営、そして情報管理能力に長けている人材」という考えに至りました。当社は生業上、コンサルタントにたくさん資格を取らせてきましたが、先の考えに至った際に、相応しい資格を探しましたが、適当なものがありませんでした。そんな中で2021年にSP2社の掲げる資格に出会いました。

SP2の「DXアドバイザー検定」は、DX化に伴うITスキルに加え、アナログ環境からデジタル環境に変革する際に技術的な知識レベルを単に測るだけではなく、DXを進めるうえで必要な法律や組織づくりも網羅されている実践的検定であることが、「DXアドバイザー検定」を社内推奨資格として選出したポイントです。

それ以来、私共は企業経営者にアドバイスをするときや、その企業の社員さんに教育する際には、IT系の教育からDXアドバイザーをベースにした教育に方向変換しました。

当社の中でも、最優先の推奨取得資格として資格取得を促すことにより、飛躍的に企業経営者にアドバイスする社員の能力が高まったと実感しています。また、当検定に合格したのち、別途手続きすることでSP2が第三者認証制度として提供している「DXマーク認証制度」をクライアントに推奨する際、DXアドバイザーが伴走型支援をすることで、認証取得がスムーズになるという利点もあります。

今後私たちは、クライアント対応の職種のみにとどまらず、全社員を対象に推奨をしていきたいと考えています。

■会社概要

| 商号 | 株式会社フォーバル |

|---|---|

| 本社所在地 | 東京都渋谷区神宮前五丁目52番2号 青山オーバルビル14階 |

| 設立年月日 | 1980年(昭和55年)9月18日 |

| 従業員数 | 2,131人(連結2022年3月末現在) |

| URL | 会社HP URL:https://www.forval.co.jp/ |

| 主な事業内容 |

|

株式会社フォーバルは、中小企業経営者の課題に対して、ITやデジタルでビジネス改革する伴走型コンサルティングで支援いたしております。

学習教材・参考図書

※学習教材及び推薦図書につきましては、基本となる教材であって試験問題が全て学習教材及び推薦図書の内容から出題する訳ではございません。 関連知識も含めて、ある程度の自己学習が必要なことをご理解いただきますようお願い申し上げます。

学習教材

-

New release「DXアドバイザー検定(スペシャリスト)」合格対策コース Ver1.1

コース内容:インプット(Web講義視聴)とアウトプット(Web問題演習)を繰り返し効率よく合格を目指せます。

※講義動画に字幕はございません。予めご了承ください。

↓↓↓ 詳しくはこちら ↓↓↓https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3830

-

「DXアドバイザー検定(スペシャリスト)」対応Web問題集

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3798

-

「DXアドバイザー検定(スペシャリスト)」対応Web問題集+書籍「わかりやすい!IT基礎入門 第4版」

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3798

参考図書

① ITリテラシー

-

「わかりやすい!IT基礎入門 第4版」(アイテック)

https://www.itec.co.jp/store/products/detail.php?product_id=3845

② DXリテラシー

-

DS北川源四郎著他「教養としてのデータサイエンス」(講談社)

-

AI岡嶋裕史著他「基礎テキスト はじめてのAIリテラシー」(技術評論社)

-

AI野口竜司著「文系AI人材になる」(東洋経済新報社)

-

DX亀田重幸著他「いちばんやさしいDXの教本」(インプレス)

③ ビジネスアナリシス

-

山本政樹著他「Process Visionary デジタル時代のプロセス変革リーダー」(プレジデント社)

④ 情報マネジメント

-

1. 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A

-

2. 令和2年 改正個人情報保護法の中から主な概要

-

3. 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/

試験案内のダウンロードはこちらから

試験案内のダウンロードはこちらから